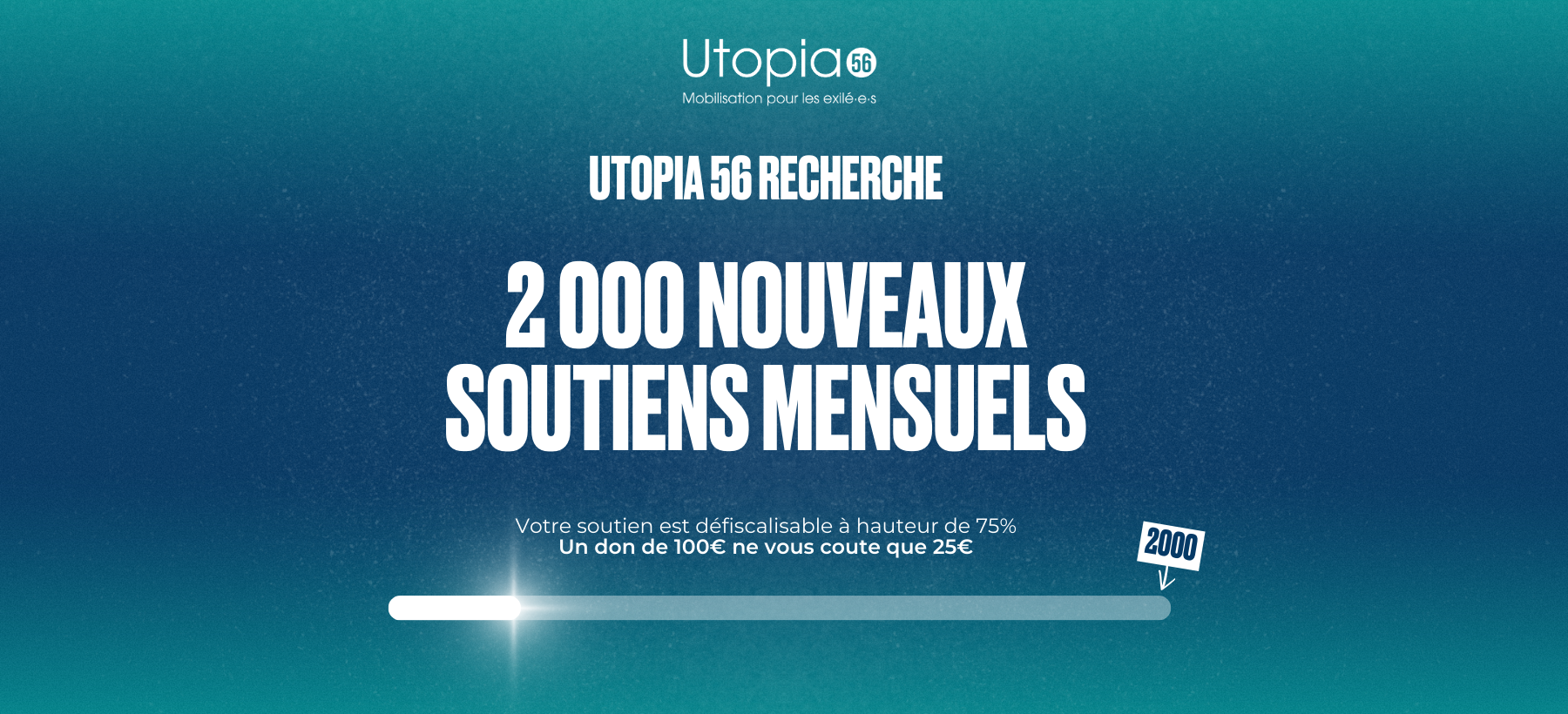

Alors que les crises persistent et s’aggravent, il devient impératif de repenser le modèle économique de l’aide humanitaire. C’est dans cette optique qu’Utopia 56 a lancé, ce dimanche, un appel à 2 000 nouveaux soutiens mensuels.

Depuis sa création, une part importante du financement de l’association est liée à l’attention et l’émotion générées par des événements dramatiques : du démantèlement de la « Jungle » de Calais, au naufrage du 24 novembre 2021 dans La Manche, en passant par l’expulsion violente de la place de la République à Paris en 2020.

Si ces événements déclenchent, à juste titre, un élan de solidarité, ils ne sont que les manifestations visibles d’une crise continue et structurelle. Une réaction humaine, certes, mais dont Utopia 56 refuse de dépendre.

Aujourd’hui, les fonds de l’association permettent une visibilité à court terme, limitée à moins de six mois. Cette instabilité contraint à travailler dans l’urgence, au détriment d’une vision à long terme, ambitieuse et structurante. Et cela, alors même que jamais le nombre de personnes à la rue, d’opérations d’expulsion et de tentatives de traversée de la Manche n’a été aussi élevé.

Dans ce contexte de mobilisation, Utopia 56 a choisi de ne pas dépendre de financements publics et mise sur la générosité de la société civile. Une décision motivée par la volonté de préserver sa liberté de parole et sa capacité d’alerte.

« Nous ne pouvons pas attendre les drames pour agir. Nous avons le devoir d’investir pour construire nos victoires de demain et espérer sortir de l’urgence. » Yann Manzi, co-fondateur d’Utopia 56

Selon France Générosité, le nombre de foyers fiscaux donateurs a doublé en 15 ans, atteignant 27 % des foyers imposables et 12 % de l’ensemble des ménages. La générosité progresse, et lorsqu’elle repose sur le don mensuel, elle s’avère particulièrement efficace et résiliente. Ainsi, à l’échelle d’Utopia 56, un don de 10 € par mois peut s’avérer plus impactant qu’un don ponctuel de 150 €.

Utopia 56 n’est pas seule organisation à faire face à cette réalité. À l’heure où les États se désengagent de l’aide au développement, et où les politiques publiques tendent à marginaliser le rôle des associations humanitaires et de solidarité, seule la société civile est en mesure de prendre le relais. Face à ce constat, le soutien mensuel à une association n’est pas un simple acte de générosité : il constitue le socle de valeurs collectives humanistes et l’un des piliers d’une action essentielle.